«Магний и кальций летом: невидимый дефицит в жаркий сезон»

Когда речь заходит о жаре, первое, что приходит в голову гроверу, — это перегрев, испарение, стресс. Повышенные температуры сразу ассоциируются с вялыми листьями, жадной транспирацией и необходимостью чаще поливать. Но есть менее очевидная, и при этом куда более коварная проблема: жара нарушает питание даже там, где его вроде бы хватает. Речь не о том, что элемент отсутствует в почве или растворе — он есть. Но растение теряет способность его усваивать.

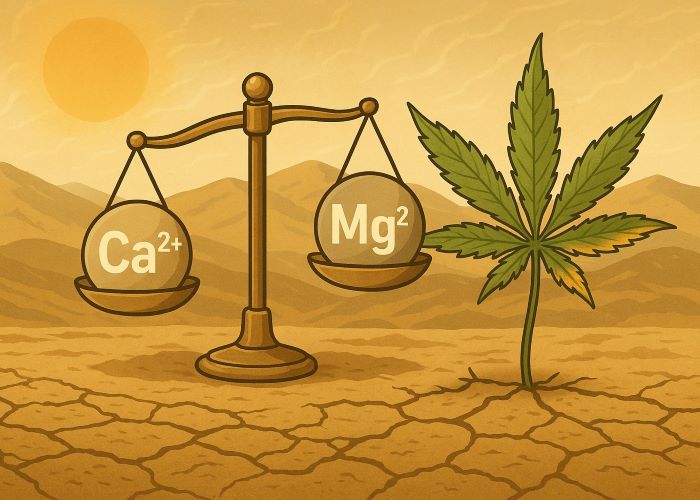

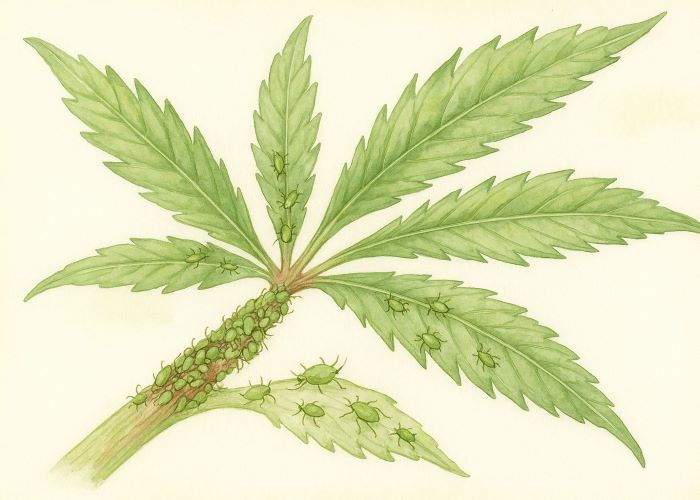

В первую очередь это касается магния и кальция. Эти элементы не просто участвуют в обмене веществ — они критически важны для структуры тканей и фотосинтетической активности. Но именно они первыми выпадают из системы при нарушении ионного транспорта, который напрямую зависит от температуры, влажности и состояния корней. Когда жара бьет по этим звеньям, страдает доставка: элементы остаются в растворе, но не доходят до клеток.

В результате — сбои в росте, ухудшение фотосинтеза, ослабление иммунитета, нарушения в формировании цветков и снижение урожайности. При этом визуально все может напоминать другие проблемы: ожог, старение, нехватку макроэлементов или засуху. Но суть — в сломавшейся логистике питания, где магний и кальций становятся первыми жертвами жары.

Что происходит с растением при жаре

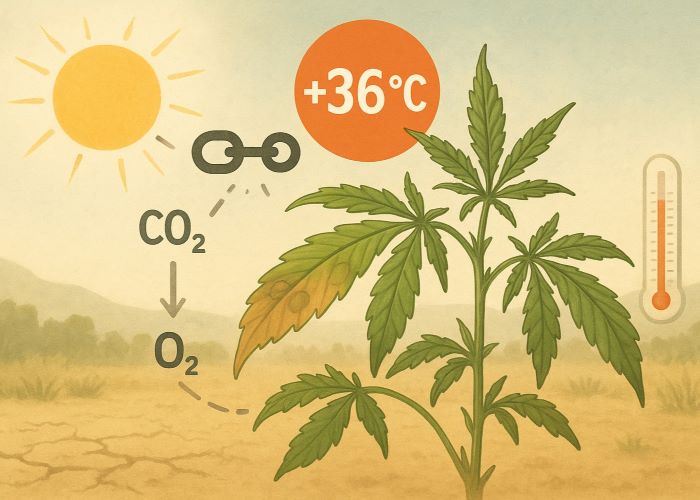

Когда температура поднимается выше +30 °C, каннабис переходит в режим повышенной нагрузки. Чтобы защититься от перегрева, растение дольше держит открытыми устьица — это помогает интенсивнее испарять влагу и снижать температуру тканей. Но вместе с испарением ускоряется транспирация, возрастает потребность в воде, а корневая зона при этом часто перегревается. В результате нарушается работа корней: снижается доступ кислорода, смещается pH, и происходит сбой в ионном обмене.

В такой среде магний и кальций — оба катиона — становятся уязвимыми. Они конкурируют за те же каналы всасывания с более активными ионами: калием, натрием, аммонием. При высоких температурах эта конкуренция усиливается. В результате даже при достаточном содержании Ca и Mg в растворе или субстрате, фактическое усвоение падает.

Дефицит магния бьет по самому сердцу метаболизма — фотосинтезу. Этот элемент — центральный атом в молекуле хлорофилла. При его нехватке уменьшается производство сахаров, замедляется рост, ослабевает энергетический обмен. Листья желтеют между жилками, растение как бы «замирает».

Кальций же играет структурную роль: он отвечает за прочность клеточных стенок, межклеточные связи, формирование верхушек и завязей. При его дефиците наблюдаются некрозы молодых листьев, ослабление апексов, осыпание цветков, а также повышенная чувствительность к внешним стрессам — световым ожогам, грибкам и механическим повреждениям.

Таким образом, жара не просто «утомляет» растение — она перекраивает его физиологию, создавая условия, в которых ключевые элементы теряют доступ к клеткам. И именно магний и кальций становятся первыми звеньями, где дает сбой вся система.

Симптомы, которые часто принимают за что-то другое

Одно из коварных свойств летнего стресса — отсроченность проявлений. Растение не сигналит мгновенно: в течение первых 4–6 дней после начала жары оно сохраняет внешний вид «здорового», особенно если влаги хватает. Но внутри уже запущены компенсаторные механизмы, и как только они исчерпаны, появляются характерные симптомы — которые легко спутать с другими проблемами.

Вот на что стоит обращать внимание:

-

Дефицит кальция

- Скручивание и деформация новых листьев, особенно верхних

- Замедление или ослабление точек роста

- Появление мелких некротических пятен на молодых листьях, часто по краям

- Ломкость черешков и возможные трещины на стебле

-

Дефицит магния

- Межжилковый хлороз на нижних листьях — ткань между жилками желтеет, сами жилки остаются зелеными

- Постепенное «выгорание» листа от основания к краям

- Появление сухих участков по краям — краевой ожог

- Заметное замедление роста, даже при нормальной влажности и освещении

Летом именно эти признаки часто маскируются:

- За избыток света (особенно у кальция: скручивание и пятна на верхних листьях похожи на ожог)

- За pH-дисбаланс (межжилковый хлороз при Mg-дефиците легко спутать с нарушением усвоения железа)

- За усталость субстрата (прогрессирующее угасание роста часто списывают на «истощение» или «перегрев корней» без конкретики)

Важный индикатор — расположение симптомов: у кальция страдают верхушки, у магния — нижний ярус. Эта разница позволяет отличить проблему микроэлементов от светового или кислотного стресса. И чем раньше вы это заметите — тем проще корректировать ситуацию без потерь.

Почему магний и кальций сложно усвоить в жару

Даже при точной дозировке и качественных удобрениях магний и кальций часто остаются недоступными для растения — особенно в жару. Главная причина этого — перегрев корневой зоны. Когда температура субстрата превышает +26 °C, происходит целый каскад нарушений: снижается доступ кислорода к корням, ослабляется активность корневых волосков, нарушается работа микробиоты. И даже идеальный питательный раствор в таких условиях просто не доходит до клеток.

Ситуация усугубляется, если гров построен без учета летней специфики:

- Торф без разрыхлителей — удерживает воду, но при этом легко уплотняется и перегревается, создавая анаэробную среду.

- Отсутствие мульчи — почва быстро теряет влагу и перегревается сверху, нарушая вертикальный водный транспорт.

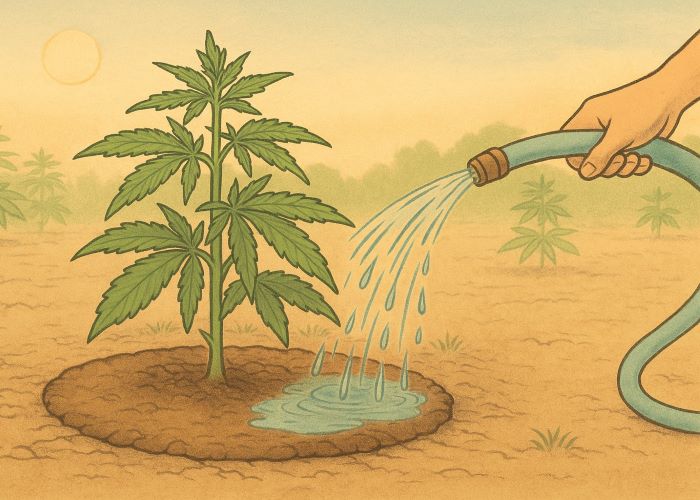

- Поверхностный полив — увлажняет только 3–5 см верхнего слоя, в то время как активная корневая масса остается в сухом и перегретом субстрате.

На этом фоне возникают ионные конфликты. Кальций и магний — катионы, и они конкурируют за всасывание с другими положительно заряженными ионами, прежде всего с калием и аммонием. Особенно остро это проявляется летом, когда гроверы начинают активно наращивать PK-базу — увеличивают фосфор и калий в преддверии цветения. Избыток калия буквально вытесняет магний и кальций из корневой зоны, блокируя их усвоение даже при наличии в растворе.

В итоге формируется двойной барьер: субстрат перегрет и плохо аэрирован, а ионы Ca и Mg заблокированы более активными конкурентами. Без комплексной коррекции (структура субстрата, глубина полива, контроль EC и формы удобрений) решить проблему одними добавками невозможно — питание остается номинальным, а дефицит прогрессирует.

Микроэлементы и поверхностный полив: где связь

Поверхностный полив — одна из самых частых скрытых причин микроэлементного дефицита в жаркий период. При поливе «по верхушке» формируется узкая влажная зона — всего 3–5 см от поверхности. Ниже этого слоя почва остается сухой, особенно если нет мульчи. И именно в этом скрытом градиенте влажности и кроется проблема.

Что происходит с питанием:

- Кальций, обладающий низкой подвижностью и почти не передвигающийся по флоэме, поступает в ткани исключительно с потоком воды. Если вода задерживается в верхнем слое, кальций так и остается в субстрате, не доходя до точек роста. Особенно страдают молодые листья и апексы.

- Магний, в отличие от кальция, подвижен, но тоже нуждается в активном водном транспорте. При неравномерной влажности он либо вымывается, либо испаряется из зоны доступа, не успев попасть в корневую систему. В итоге — симптомы дефицита даже при достаточной дозировке.

Добавим сюда жару, активную транспирацию и перегретую почву — и становится очевидно, почему все микроэлементы начинают «вести себя» так, будто их нет вообще. Формально они есть в растворе, но физиологически недоступны.

Решение простое — мульча. Она стабилизирует температуру и влажность, не дает влаге испаряться с поверхности, распределяет ее равномерно по глубине. При этом создаются условия для работы корней и микрофлоры, обеспечивающих усвоение микроэлементов. Без мульчи же даже самый сбалансированный раствор превращается в инертный груз, остающийся в почве и не поступающий в ткани растения.

Ошибки при капельном поливе в жару

Капельный полив считается одной из самых эффективных систем увлажнения, особенно в условиях жары. Но при неправильной настройке он не только теряет эффективность, но и может усугубить проблемы с усвоением микроэлементов. Система сама по себе не гарантирует стабильности — ее нужно адаптировать под сезонную нагрузку.

Наиболее частые ошибки:

- Слишком частый полив — распространенная реакция на жару. Влага поступает регулярно, субстрат кажется влажным, но фактически происходит закисление: нарушается аэрация, падает активность корней, усиливается вымывание полезных веществ, в том числе магния и кальция.

- Слабое давление — если система работает на грани, вода распределяется поверхностно и не доходит до корневой зоны. Визуально все выглядит увлажненным, но активные корни внизу остаются в засухе.

- Узкая зона смачивания — при неправильно расположенных капельницах (слишком близко к стеблю или краю контейнера) влага концентрируется локально. В других участках субстрата образуются «сухие карманы», где накапливаются соли и микроэлементы, но не используются.

Чтобы избежать этих проблем, идеальный капельный режим в жару должен включать:

- Два полива в день — ранним утром и ближе к вечеру, чтобы снизить испарение и дать воде возможность проникнуть вглубь.

- Объем 2–3 литра на куст — зависит от объема горшка или корневого шара. Лучше реже, но глубже.

- Слой мульчи минимум 5 см — органический барьер (кокос, солома, кора) сохраняет влагу, выравнивает температуру и стабилизирует условия усвоения.

- Контроль EC и pH — ежедневно. Особенно важен pH: в жару он может колебаться даже внутри одного поливного цикла, влияя на доступность Ca и Mg.

Таблица контрольных значений

Параметр |

Оптимум для жаркого сезона |

Температура воздуха |

26–29 °C |

Температура почвы |

до 25 °C |

EC поливной воды |

1.0–1.4 |

pH раствора |

5.8–6.3 |

Кальций (Ca) |

60–100 ppm |

Магний (Mg) |

20–35 ppm |

Соотношение Ca:Mg |

3:1 |

Что делать при первых признаках дефицита

Появление симптомов дефицита магния или кальция — это не повод сразу удваивать дозировку удобрений или бездумно заливать куст CalMag'ом. На жаре такой подход не только бесполезен, но и может усугубить ситуацию, спровоцировав осмотический стресс или блокировку других элементов. Вместо резких движений — пошаговая диагностика и точечные действия.

Вот что действительно стоит сделать:

-

Проверьте pH и EC питательного раствора и дренажа.

- Оптимальный pH для усвоения Ca и Mg находится в диапазоне 5.8–6.3.

- EC поможет понять, есть ли солевой перегруз, который мешает усвоению элементов.

-

Проанализируйте воду, особенно если используете водопроводную.

- При жесткости выше 150 ppm возможен избыток кальция и натрия, блокирующий магний.

- При слишком мягкой воде (менее 40 ppm) — наоборот, элементы могут просто отсутствовать.

-

Промойте субстрат, если есть подозрение на накопление солей или нарушение баланса.

- Используйте чистую воду с корректным pH, затем дайте легкую перезаправку сбалансированным питанием (в том числе Ca и Mg).

-

Примените фолиарку — но с умом.

- Магний: 0,25–0,5% сульфат или хелат.

- Кальций: только хелатные формы (EDTA, аминокислоты), 0,2–0,3%.

- Обработка — утром или вечером, 1 раз в 4–5 дней, не чаще.

Дополнительно:

- Убедитесь, что полив проникает глубже 15 см.

- При контейнерном грове — проверьте температуру субстрата (желательно не выше +26 °C).

- Добавьте мульчу, если ее нет — это стабилизирует условия в зоне корней.

Фолиарные подкормки: когда и как

Когда корневая система перегрета, нарушен транспорт или элементы блокируются в субстрате, внекорневая (фолиарная) подкормка может стать эффективной временной мерой. Но для магния и кальция этот путь работает только при соблюдении условий — иначе вы рискуете вызвать ожоги, нарушить минеральный баланс или потратить удобрение впустую.

Правила применения фолиарных подкормок:

- Время обработки — строго утром до 10:00 или вечером после 19:00, при температуре ниже 26 °C. При жаре или прямом солнце капли на листьях превращаются в линзы, вызывая ожоги.

- Качество воды — использовать только мягкую воду с минимальным содержанием солей и нейтральным pH (6,0–6,5). Жесткая или загрязненная вода снижает усвояемость ионных форм.

- Форма элементов — только хелатная (например, Ca-EDTA) или органическая (аминокислотные комплексы). Неорганические формы (карбонат, нитрат) практически не проникают через кутикулу.

Примерный рабочий раствор:

- Кальций — 0,2–0,3% раствора хелата Ca-EDTA (2–3 г на литр)

- Магний — 0,25% сульфата магния (2,5 г на литр), желательно с добавлением 1 капли смачивающего агента(прилипателя) на литр раствора

Дополнительные рекомендации:

- Распыление должно быть тонким туманом, с равномерным покрытием нижней и верхней стороны листа.

-

Не превышайте частоту — 1 раз в 5 дней максимум. Чаще — нельзя:

- избыток кальция может блокировать усвоение фосфора,

- избыток магния усиливает накопление солей в тканях и нарушает водный баланс.

- После опрыскивания не поливайте по листу в течение суток, чтобы избежать смывания раствора.

Контейнерный гров в условиях жары

Горшечный (контейнерный) гров особенно чувствителен к перегреву. В отличие от открытого грунта, где корневая зона защищена массой почвы и биотическим буфером, в горшке температура и влажность резко скачут — особенно летом. Это создает стрессовую среду, в которой питание нарушается даже при правильной подкормке.

Основные проблемы:

- Нагрев стенок — особенно у пластиковых горшков. При прямом солнечном свете температура субстрата у стенок может превышать +40 °C уже через 20–30 минут. Мелкие корни, находящиеся в этом слое, отмирают или перестают работать.

- Неравномерное пересыхание — верхний слой испаряет влагу быстрее, нижний может оставаться влажным, но с недостаточной аэрацией. Это мешает стабильному транспорту микроэлементов, особенно магния и кальция.

- Накопление солей — при частом поверхностном поливе соли поднимаются к стенкам и в верхние 3–5 см субстрата. Там же они концентрируются, что блокирует питание и нарушает pH-баланс.

Что помогает:

- Светлые или тканевые контейнеры — отражают тепло и обеспечивают лучшую вентиляцию. Тканевые горшки предотвращают перегрев, а также стимулируют формирование плотной, активной корневой массы.

- Поддоны с дренажным зазором — не ставьте горшки прямо на бетон или землю. Воздушная прослойка под контейнером предотвращает перегрев дна и улучшает отток влаги.

- Притенение именно горшка, а не кроны. Листья каннабиса лучше переносят свет, чем корни — тепло. Достаточно закрыть боковые поверхности контейнера тканью, светлым агроволокном или даже картоном.

- Мульча и рыхление — мульча (кокос, крапива, кора) стабилизирует влагу и температуру, предотвращает образование «сухой корки». Рыхление же обеспечивает доступ воздуха и восстанавливает капиллярный транспорт влаги.

Контейнерный гров в жару требует большего внимания к физике субстрата, чем к составу удобрений. Даже сбалансированный раствор не поможет, если корни перегреты, зажаты солями и отрезаны от кислорода.

Жесткость воды — фактор, который игнорируют

Один из наименее очевидных, но крайне важных факторов в летнем грове — это жесткость воды. Кальций и магний действительно часто присутствуют в водопроводной воде, особенно в регионах с высоким содержанием известняка. Но их наличие не гарантирует полноценного питания. Наоборот, неучтенная жесткость воды способна искажать весь баланс, делая удобрения неэффективными.

На практике возможны два сценария:

- Избыток кальция и нехватка магния — классическая картина при использовании жесткой воды. Кальций поступает в избытке, но при этом вытесняет магний из ионного обмена. Визуально это выглядит как дефицит магния, хотя вносится полный комплекс удобрений.

- Высокое общее содержание солей (TDS) — особенно при EC выше 0,5–0,6 без учета добавок. Такой фон блокирует доступ ко всем микроэлементам, включая Ca и Mg, даже если они есть в растворе. Это не дефицит, а осмотическая перегрузка, при которой корни физически не могут усвоить питание.

Использование обратного осмоса с реминерализацией — оптимальное решение в условиях жары. Это позволяет точно контролировать исходные параметры воды и формировать питание с нуля. Только при этом подходе дозировка удобрений, соотношение Ca:Mg и уровень EC становятся достоверными и управляемыми.

Вывод

Лето — это экзамен не для растения, а для всей системы питания. Даже самая продуманная схема удобрений не сработает, если корни перегреты, вода жесткая, а полив слишком поверхностный. Именно в жаркий сезон становятся критичными те факторы, которые в другое время можно было игнорировать: структура субстрата, глубина увлажнения, форма микроэлементов и состав воды.

Магний и кальций — элементы, которые первыми страдают в условиях жары, но последними проявляют дефицит. И к моменту, когда признаки уже видны на листьях, часть метаболических процессов уже сбоит. Восстановить их сложно, особенно в условиях продолжающейся жары.

Чтобы не терять темп роста и не ставить урожай под угрозу, нужно действовать на опережение. Мульча, правильная структура полива, контроль температуры субстрата, анализ воды, корректировка pH и EC — это не «дополнения», а обязательная база летнего грова. Чем выше температура — тем важнее стабильность в корневой зоне. Именно она определяет, сможет ли растение использовать лето как ресурс, а не как угрозу.

Источники:

- Royal Queen Seeds. Cal-Mag for cannabis: All you need to know.

- Humboldt Seed Company. Cal-Mag deficiencies in cannabis: Quick fixes and prevention.

- Herbies Head Shop. Cal-Mag for cannabis plants: How to spot deficiency and use the supplement right.

«Как защитить корни каннабиса в горшке от перегрева»

Контейнерный гров летом — это зона повышенного риска, где один неверный расчет может обернуться не замедлением роста, а полной остановкой жизненных процессов в корнях. В отличие от открытого грунта, где почвенный массив аккумулирует и распределяет тепло постепенно, горшок представляет собой изолированный объем, быстро подверженный перегреву. Здесь нет глубины, нет прохладного слоя, нет естественной терморегуляции. Особенно это касается темных пластиковых контейнеров, которые моментально нагреваются под солнцем и передают тепло внутрь субстрата.

Опасность в том, что перегрев начинается незаметно. Воздух может быть вполне терпимым — 28–30 °C в легкой тени, но внутри горшка температура достигает 42–45 °C уже к полудню. И даже если куст выглядит бодрым утром, к вечеру можно наблюдать вялость, остановку в развитии, снижение тургора — признаки, которые свидетельствуют о том, что внизу, в корневой зоне, начинается системный сбой. Причем гровер зачастую обращает внимание на симптомы, когда процесс уже зашел далеко, а восстановление займет время, которого летом может не быть.

Чтобы избежать перегрева, нужно понимать, как и почему горшки так сильно нагреваются, какие ошибки делают ситуацию хуже и какие методы реально помогают поддерживать субстрат в безопасных пределах. В этой статье — все ключевые принципы защиты корневой зоны от жары в условиях аутдора.

Hot Pot — это не фигура речи

Фраза «горячий горшок» в летнем грове — это не шутка, а точное описание ситуации. Достаточно дотронуться до боковой стенки контейнера в полдень: если она обжигает — температура уже выше 40 °C, а возможно и все 45. Для растения это не просто жарко — это сигнал тревоги, при котором корневая система переключается в режим выживания.

Что происходит внутри:

- Корни снижают активность — чтобы не усилить стресс, всасывание воды и питательных веществ тормозится;

- Микробиота страдает — полезные бактерии и грибки при температуре выше 38–40 °C или гибнут, или уходят в анабиоз, лишая растение симбиотической поддержки;

- Рост новых корней прекращается — энергия направляется не на развитие, а на поддержание уже существующих структур;

- Верхний слой субстрата пересушен, а внутренняя часть — влажная, плохо аэрируемая, что создает застой и повышает риск гнилей.

Дополнительный эффект — падение pH. При высокой температуре органика начинает разлагаться быстрее, с выбросом кислотных остатков. В результате pH субстрата смещается в кислую сторону, нарушая усвоение фосфора, кальция и других макро- и микроэлементов. И все это — в корневой зоне, которая должна быть стабильной, воздухопроницаемой и умеренно влажной.

Почему перегрев в горшке случается быстрее

Контейнер — это замкнутый, малый по объему и слабо инерционный объект. В условиях яркого солнца он работает как мини-теплица, но без вентиляции и теплоотвода. Перегрев здесь развивается не за сутки, а за часы — особенно если совокупность условий этому способствует:

- Черный цвет — активно поглощает инфракрасное излучение, разогревая стенки и субстрат на 10–15 °C выше температуры воздуха.

- Тонкий материал — пластик или ткань не имеют теплоемкости, не гасят тепловую волну, а моментально ее передают внутрь.

- Горизонтальная поверхность — плитка, асфальт, дерево или камень аккумулируют солнечное тепло и подогревают горшок снизу.

- Скученность — если горшки стоят вплотную, между ними нет движения воздуха, и боковины прогреваются с двух сторон.

- Отсутствие защиты — ни светозащитной обмотки, ни экранирующей пленки — и все тепло напрямую идет в субстрат.

Критический момент — около 14:00, когда солнце высоко и тепло уже накоплено. Температура субстрата в центре может быть на 5–7 °C выше, чем по краям, и гровер этого не увидит без термощупа. При этом даже один пик перегрева — особенно на фоне активного роста — может «заморозить» куст на несколько суток: нарушается работа корневой зоны, тормозятся обменные процессы, активность микрофлоры падает. Все это откатывает развитие назад — и даже если внешне растение выглядит терпимо, оно теряет драгоценное летнее время.

Как выглядит стресс от перегрева корней

Перегрев корневой зоны не дает острого и мгновенного эффекта, как засуха. Это более коварный процесс — он развивается исподволь и часто воспринимается как легкий спад формы или "период покоя". Но если приглядеться, можно заметить характерные признаки, особенно в жаркие дни:

- Утром куст бодрый, к обеду — вялый, хотя субстрат влажный и погода не экстремальна

- Листья теряют глянец, становятся матовыми, с подворачивающимися вверх краями — это реакция на испарительный стресс

- Полив не дает быстрого эффекта — тургор восстанавливается медленно или не восстанавливается вовсе

- Апекс «замирает» — новые листья мельчают, междоузлия перестают удлиняться, куст будто «завис»

- Чувствительность к пересушке резко повышается — даже небольшая просушка вызывает перегрузку, как у уже ослабленного растения

Этот тип стресса легко спутать с дефицитом магния, переувлажнением или pH-дисбалансом. Но главное отличие — временная динамика: все нормально утром и вечером, а в разгар дня начинаются симптомы. Именно тогда стоит приложить руку к горшку или использовать термощуп: температура субстрата даст больше информации, чем любая таблица удобрений. Если жарко внутри — никакие подкормки не помогут, пока корни не вернутся в свой рабочий диапазон.

Как реально понизить температуру корневой зоны

Здесь важно не просто «остудить», а выстроить постоянную систему защиты, которая будет работать ежедневно без участия гровера. Перегрев — это не разовое явление, а повторяющийся процесс, и его нужно встречать заранее, а не реагировать постфактум. Вот методы, проверенные в полевых условиях:

-

Утепление — чтобы отсечь тепло

Теплоизоляция — это не только про зиму. Если обернуть горшок светлым и плотным материалом (спанбонд, ткань, пенофол), можно сократить поступление теплового излучения через боковые стенки. Главное — воздушный зазор между горшком и материалом. Именно он делает изоляцию эффективной, снижая перегрев на 6–8 °C. -

Белый наружный контейнер

Импровизированный метод «горшок в горшке»: рабочий контейнер ставится в таз, ведро или ящик белого цвета. Это простая, но действенная система пассивной защиты: белый отражает свет, а прослойка воздуха между стенками гасит тепловой удар. Эффективность — до 10 °C снижения температуры в сравнении с открытым вариантом. -

Вентиляция снизу

Горшок, стоящий на раскаленной плитке или утрамбованной земле, перегревается не только сбоку, но и снизу. Поднимите его на:- кирпичи

- деревянные клинья

- пластиковую решетку

-

Сухая мульча сверху

Слой мульчи (3–5 см) из кокоса, соломы, коры или сена действует как тепловой буфер. Он отражает часть тепла и удерживает влагу в верхнем горизонте, защищая молодые корешки, которые особенно чувствительны к перегреву. -

Частичная притенка основания

Цель — притенять горшок и нижнюю часть стебля, не затеняя листья. Используйте:- картон

- кусок фанеры

- ткань на дуге или палке

-

Полив с расчетом на охлаждение

Утренний полив водой температуры 18–20 °C — это и увлажнение, и охлаждение. Главное — успеть до прогрева субстрата. Полив в пик жары не только бесполезен, но и вреден: резкий контраст вызывает стресс и нарушает микрофлору. -

Прерывистый полив

Вместо одного обильного полива в день — два меньших, утром и вечером. Это помогает удерживать равномерную влажность без «запаривания» субстрата и без перегрева центральной части корневого кома. -

Материал имеет значение

- Черный пластик — наихудший выбор в жару.

- Тканевые или грогоршки — дышат, но требуют изоляции от горячей поверхности.

- Глина и керамика — оптимальны: долго прогреваются, отдают влагу равномерно, создают стабильный температурный профиль.

Эти приемы не требуют сложных конструкций, но работают как система. Когда каждый элемент — от подставки до цвета контейнера — учитывает тепловой баланс, перегрев становится редкостью, а не нормой. И тогда растение действительно получает то, что нужно летом: свет, воздух и стабильность у корней.

Что работает хуже, чем кажется

Некоторые приемы кажутся логичными и даже «технически подкованными», но на практике дают слабый или нестабильный результат. Ниже — популярные методы, которые переоценивают:

-

Оборачивание фольгой

Теоретически фольга должна отражать свет, но на деле она нагревается до экстремальных температур, если соприкасается с солнечным излучением напрямую. В отсутствие воздушной прослойки между фольгой и горшком она превращается в источник вторичного нагрева, а не в экран. Кроме того, фольга легко сминается, повреждается и требует регулярной замены. -

Покраска горшка

Белая краска действительно снижает поглощение тепла, но эффект кратковременный. При поливе, чистке или даже от ультрафиолета краска быстро отслаивается. Особенно плохо она держится на полиэтилене и ПВХ. В итоге — нерабочее покрытие уже через 1–2 недели. -

Вкапывание горшка в землю

Это дает термическую стабилизацию, особенно если почва прохладная. Но есть нюансы:- ухудшается дренаж,

- затрудняется обмен воздуха,

- возникает риск переувлажнения, особенно после дождей или капельного полива.

-

Постоянное перемещение в тень

Если куст маленький и мобильный — временное притенение может помочь. Но регулярное перетаскивание растения сбивает его фотопериод и мешает стабильному развитию. Особенно в фазе цветения постоянная смена светового режима может замедлить или исказить развитие бутонов.

Эти методы не бесполезны, но эффективны только в комбинации с другими и при строгом соблюдении условий. Как самостоятельные решения они не решают проблему перегрева — лишь временно маскируют ее.

Системный подход — лучше реакций

Перегрев корневой зоны — не внезапная авария, а результат накопленного теплового давления. Он начинается задолго до того, как растение покажет внешние признаки. И если ждать, пока куст «скажет», что ему плохо, — будет уже поздно: рост приостановлен, микробиота угнетена, а восстановление займет драгоценные летние дни.

Важно помнить:

- если днем температура воздуха стабильно выше 30 °C,

- если прямое солнце светит более 6 часов подряд,

- если горшок черный, тонкостенный или стоит на плитке —

значит, перегрев не просто возможен, он вероятен. Особенно у:

- молодых растений, у которых корневая еще не развита,

- автоцветов, у которых нет времени на восстановление,

- кустов в начале цветения, когда чувствительность к стрессу максимальна.

Системный подход — это не экстренное спасение, а планирование:

- защита боковин,

- изоляция дна,

- грамотный полив,

- мульча,

- расстановка контейнеров с учетом циркуляции воздуха.

Такая схема работает ежедневно, без вмешательства. И именно она делает летний гров предсказуемым и урожайным.

Вывод

Защита корневой зоны от перегрева — не избыточная мера, а фундамент летнего контейнерного грова. Горшок усиливает все: и свет, и жару, и испарение. Без изоляции, при плотном контакте с горячей поверхностью и в отсутствие вентиляции субстрат быстро выходит за пределы допустимого температурного диапазона. А в таких условиях корни перестают выполнять свои функции — и все растение начинает сдавать, даже если крона еще держится внешне.

Превентивные меры просты, доступны и эффективны:

- теплоизоляция боковин,

- приподнятое основание,

- утренний полив,

- мульча,

- точечная притенка.

Все это работает в комплексе и позволяет не только избежать перегрева, но и сохранить активную работу корней в течение всего дня. А значит — сохранить тургор, развитие, цветение и урожай.

Источники:

- SunMed Growers. Growing cannabis outdoors.

- Grow Industry. Growing marijuana outdoors in a pot.

- ILGM. A beginner’s guide to growing cannabis in pots.

«Профилактика грибка на каннабисе в аутдоре»

Снаружи все выглядит идеально: мощные кусты радуют глаз, соцветия наливаются весом, листья зеленые и упругие, а аромат витает в воздухе настолько густо, что, кажется, его можно резать ножом. Казалось бы — идеальный гров. Но именно в такие моменты гровер может упустить главное: внутри шишек уже может работать враг, которого не видно снаружи. Botrytis, Oidium, Alternaria действуют тихо, под прикрытием плотных соцветий, высокой влажности и мнимого благополучия.

Грибковые заболевания, особенно в аутдор-условиях, — это не случайность и не катастрофа. Это естественная часть экосистемы, с которой сталкивается каждый, кто выращивает под открытым небом. Главное — понимать природу этой угрозы и знать, как действовать. Потому что грибок не предупреждает, не подает сигналов тревоги — он просто начинает разрушать там, где для него созданы условия. И если вы хотя бы раз дали слабину — промедлили с обрезкой, не проверили шишки, пропустили прогноз дождей — он этим обязательно воспользуется.

Эта статья — о том, как не допустить этого сценария. О методах, которые действительно работают, и деталях, которые чаще всего решают исход сезона.

Почему именно аутдор?

Выращивание в открытом грунте — это не просто дань традиции или способ сэкономить на оборудовании. Это естественная среда для каннабиса, где он может проявить весь свой потенциал: получать неограниченное количество солнечного света, развивать глубокую корневую систему, накапливать терпеновый профиль, недостижимый в помещении. Кусты в ауте часто крупнее, урожай щедрее, а аромат насыщеннее и многослойнее. Именно под солнцем растение раскрывает свои генетические особенности на максимум.

Но у свободы есть цена — невозможность контролировать климат. Если в гроуруме или теплице можно включить осушитель, откорректировать поток воздуха, задать стабильную температуру и влажность, то в поле, на даче или в лесной опушке гровер полностью зависит от погоды. Роса, утренние туманы, прохладные ночи, внезапные ливни, затяжные циклоны — каждый из этих факторов запускает биологическую цепочку, в которой одна единственная спора способна превратиться в гниющую сердцевину шишки. Именно поэтому защита от грибка в ауте — это не эпизодическая мера, а постоянный режим работы.

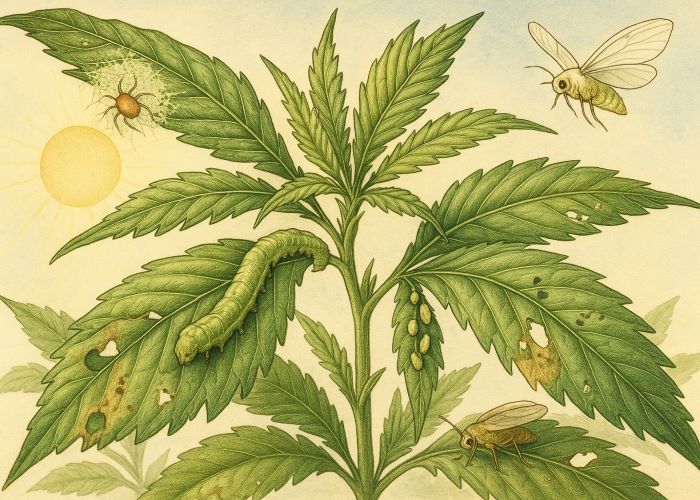

Главные грибковые патогены в аутдоре

Выращивая каннабис под открытым небом, вы рано или поздно сталкиваетесь с патогенами, которые ведут себя агрессивно именно в полевых условиях. Вот ключевые враги:

- Серая гниль (Botrytis cinerea). Настоящий чемпион по скрытному ущербу. Поражает плотные соцветия изнутри, где воздух застаивается, а влага задерживается после дождя или росы. Развивается быстро, часто незаметно, пока кола не становится влажной и рыхлой. Особенно активен в прохладную и влажную погоду.

- Мучнистая роса (Oidium). Начинается как белесый налет на листьях, особенно в нижнем ярусе, но без контроля может перейти на черешки, стебель и даже на бутоны. Любит сочетание высокой влажности с температурой выше +22 °C и слабой вентиляцией.

- Корневая гниль (Fusarium, Pythium). Тихая, но смертельно опасная угроза из-под земли. Первые симптомы — увядание и пожелтение листьев без логичной причины. Возникает в переувлажненной или уплотненной почве, особенно при высоких температурах.

- Alternaria. Проявляется как пятна с коричнево-желтым ореолом, чаще всего на листьях, но при развитии переходит и на соцветия. Распространяется быстро, особенно при высокой влажности и повреждениях ткани.

Все эти грибки — часть естественной микрофлоры. Они есть в почве, на пыли, на одежде, инструментах и даже на самих семенах. Пока условия неблагоприятны, они безвредны. Но как только климат меняется — туманы, перепады температур, слабая вентиляция — они активизируются и действуют без промедления.

Первые сигналы: не пропустить

Раннее выявление — единственный шанс остановить грибковую инфекцию до того, как она разрушит растение. Но в ауте признаки часто неочевидны. Вот на что стоит обращать внимание каждый день:

- листья вялые или скручиваются при нормальном уровне влажности;

- сероватый пушок внутри соцветий или у основания колы;

- при разломе бутона — гнилостный, кислый или затхлый запах;

- влажные, размягченные участки внутри шишки;

- белый налет, точечные пятна, ореолы на нижних листьях.

Обнаружили — не ждите подтверждения. Сразу срезайте с запасом минимум 5–10 см, изолируйте пораженное, дезинфицируйте инструмент (спирт, огонь, перекись) и обследуйте соседние кусты. Одна шишка может стать эпицентром заражения всего ряда.

Генетика — не просто выбор, а стратегия

Подход к выбору сорта в аутдоре — это не только эстетика вкуса и формы. Это превентивная мера против грибка. Генетика с хорошей устойчивостью снижает риски в разы, особенно если климат влажный и непредсказуемый.

На что стоит ориентироваться:

- Рыхлые или среднеплотные соцветия — позволяют воздуху циркулировать между цветками, что снижает риск Botrytis.

- Сативная морфология — тонкие, вытянутые листья и просторное ветвление помогают влаге испаряться быстрее.

- Скороспелость — сорта с коротким циклом цветения (особенно Fast-версии и автоцветы с индичной базой) уходят от осенних дождей. Чем раньше харвест — тем меньше шансов на гниль.

- Рудералис в генетике — адаптация к экстремальной среде делает такие гибриды выносливее к перепадам температуры и сырости.

Если вы живете в регионе с частыми осадками, туманами, высокой влажностью или длинной осенью, логичнее выбрать автоцветы или быстроцветущие фотопериодные сорта. Они успеют завершить цикл до того, как грибки получат преимущество.

Агротехника: гигиена и дистанция

Правильная агротехника — это не просто порядок на участке, а фундамент защиты растений от болезней. Особенно в аутдоре, где у грибка всегда есть преимущество в виде дождей, утренней росы, и невозможности управлять микроклиматом. Ваш лучший инструмент — это четкие, регулярные и обоснованные действия.

Основные правила, которые работают в полевых условиях:

- Широкая посадка — минимум 1,2–1,5 метра между кустами. Это создает условия для свободной циркуляции воздуха и уменьшает риск скопления влаги между растениями.

- Удаление нижнего яруса — обрезка нижних веток и крупных листьев особенно важна в середине вегетации, когда куст уже набрал силу. Это убирает зоны «тени», снижает вероятность конденсации и запуска заболеваний.

- Подвязка — тяжелые колы не должны касаться земли, друг друга или нижнего яруса. Касание = трение + влага = риск гнили. Поддержка ветвей особенно важна при сильном ветвлении.

- Мульчирование — не декоративное, а функциональное. Слой мульчи стабилизирует влажность почвы, препятствует разбрызгиванию спор с земли при дожде. Используйте стерильные материалы: кокосовое волокно, сосновую кору, солому, вермикулит, агроткань. Не годятся скошенная трава, некомпостированные остатки и перегной с неизвестной микрофлорой.

- Полив — только утром. Даже в жару не стоит поливать вечером, если не хотите создавать условия для Botrytis. Полив на ночь — почти гарантия вспышки грибка, особенно в фазе цветения.

- Удаление растительных остатков — после обрезки ни в коем случае не оставляйте листья, черешки или куски стеблей под кустами. Во влажной среде они быстро загнивают и становятся инкубатором спор. Особенно опасны такие «ловушки» после дождей.

Запомните: каждая капля воды, оставшаяся на шишке в неподходящее время суток, — это потенциальный вход для инфекции. Грибок не нуждается в многолетней подготовке — ему достаточно 12–24 часов при подходящих условиях, чтобы запустить заражение.

Профилактика натуральными средствами

В аутдоре тяжелая химия редко уместна: ее смывает, она нарушает экосистему, да и остатки могут остаться в шишках. Зато есть натуральные решения, которые работают не хуже — при регулярном и грамотном применении.

- Bacillus subtilis — полезная бактерия, вытесняет грибки с поверхности листа, образуя защитную микропленку. Особенно эффективен в начальной стадии цветения.

- Trichoderma harzianum — один из лучших биоконтролеров в ризосфере. Подавляет рост патогенов в почве, укрепляет корни, работает в долгосрочной перспективе. Добавляется при посадке и как прикорневая обработка.

- Настой хвоща полевого — богат биоусвояемым кремнием и флавоноидами. Кремний укрепляет клеточные стенки, препятствуя проникновению спор. Настой используют для профилактического опрыскивания.

- Молочная сыворотка с водой (1:10) — снижает pH на поверхности листьев, создавая кислую среду, неблагоприятную для развития мучнистой росы.

- Чай из крапивы, алоэ или чеснока — мягкие стимуляторы иммунитета, обладают слабым фунгицидным эффектом и помогают растению справляться со стрессами.

Правила применения:

- только в сухую погоду, чтобы раствор не смывался и не вызывал ожогов

- рано утром или ближе к вечеру, избегая яркого солнца

- раз в 5–7 дней или сразу после сильных дождей

Чем стабильнее вы используете профилактику, тем меньше шансов, что грибок застигнет вас врасплох.

Наблюдение и метеоконтроль

Аутдор-гровер должен быть немного синоптиком. Погода — главный соавтор каждого сезона, и если вы ее не отслеживаете — играете вслепую. Простой цифровой гигрометр, термометр и метеостанция с архивом данных могут предупредить беду раньше, чем ее увидят глаза.

На что смотреть:

- если ночная влажность стабильно выше 85% при температуре от 15 до 20 °C — это идеальные условия для Botrytis и оидиума

- затяжные дожди, особенно на цветении, — прямой триггер для вспышки серой гнили

- ночные туманы и утренние росы, особенно без ветра, — повышают влажность шишек до критического уровня

- перепады температуры (жара днем, холод ночью) — ослабляют растение и активизируют патогены

Что можно предпринять:

- при плохом прогнозе — накрывайте растения временным укрытием, особенно на ночь

- усиливайте профилактику — чаще обрабатывайте биопрепаратами, снижайте азот, удаляйте нижний ярус

- ускоряйте уборку, если растения на грани зрелости — в этом случае важно не переспеть, а спасти

Работает простой принцип: лучше убрать урожай на 2–3 дня раньше, чем потерять его за одну ночь. Особенно при плотных шишках, где даже капля влаги может стать точкой старта для грибковой атаки.

Когда плесень все-таки добралась

Даже при самой аккуратной агротехнике и внимательном уходе грибок может настичь — особенно в переменчивую погоду, при высокой влажности или в плотных соцветиях. Главное в такой момент — не впадать в панику. Это не конец урожая, а сигнал к действию. И чем быстрее вы отреагируете, тем больше удастся сохранить.

Вот четкий алгоритм, когда вы обнаружили пораженную часть растения:

- Срезать пораженный участок с запасом — минимум 5 сантиметров ниже зоны видимого поражения. У грибка нет четкой границы — мицелий может распространяться по внутренним тканям гораздо дальше, чем кажется.

- Обработать срез — хотя бы содовым раствором, лучше — спиртом или перекисью. Это снизит риск, что патоген продолжит развитие на краю свежей ткани.

- Продезинфицировать инструмент после каждого куста или даже каждого среза. Иначе вы рискуете разнести споры по всей плантации. Подойдет спирт, 3% перекись, хлоргексидин или пламя.

- Осмотреть соседние ветви и шишки. Если есть хоть малейшее подозрение — лучше удалить. Грибок редко ограничивается одной точкой.

- Оценить масштаб поражения:

- если заражено до 10% — ситуация контролируема. При удалении очагов и обработке можно довести урожай до финиша.

- если грибок поразил треть куста и более — лучше провести экстренную уборку. Не ради идеального созревания, а чтобы спасти хотя бы часть шишек. После среза — сушка при усиленной вентиляции, без повышения температуры.

Финальные советы от практиков

Ошибки в аутдоре случаются у всех. Но опытные гроверы знают: лучше лишний раз перестраховаться, чем остаться без результата. Вот несколько простых, но жизненно важных принципов:

- Не надейтесь, что “само пройдет” или “обойдет стороной” — в случае с грибком лучше сработать на опережение.

- Не перебарщивайте с азотом в фазе цветения — он делает ткани рыхлыми, а значит, более уязвимыми к Botrytis. На финале нужен фосфор и калий, а не зелень и гниль.

- Не игнорируйте нижний ярус — именно там влага скапливается дольше всего, и именно там чаще всего стартует болезнь.

- Не затягивайте с харвестом, если прогноз неблагоприятный или уже есть признаки заражения.

- Не давайте грибку комфорт — ваша цель: солнце, движение воздуха, минимум сырости. Грибок не любит сухость, чистоту и ветер.

Вывод

Выращивание каннабиса в открытом грунте — это всегда компромисс между свободой и риском. Солнце, земля, живой воздух — все это работает на вас. Но и природа со своей стороны не дремлет. Влажность, дожди, туманы — это часть ландшафта, в котором вы выращиваете, и часть условий, которые нельзя игнорировать.

Если вы понимаете биологию патогенов, следите за погодой, вовремя выбираете сорта и не откладываете ключевые действия, то даже самая дождливая осень не станет катастрофой. Она станет очередным вызовом — и очередной победой, которую будет приятно вспоминать под аромат склеек из шишек, спасенных благодаря вашей внимательности.

Источники:

- Royal Queen Seeds. Cannabis mould: Identification, prevention, and treatment.

- Blimburn Seeds. Outdoor grow mold: A practical approach for cannabis gardens.

- Airros Shield. Most common fungus in marijuana plants.

«Как жара блокирует питание каннабиса и что с этим делать»

Лето — пора интенсивного развития, активного фотосинтеза и пикового роста каннабиса. Казалось бы, все на стороне растения: длинный световой день, высокая освещенность, тепло и предсказуемая погода. Но по мере того как столбик термометра поднимается выше +30 °C, привычная логика перестает работать. Вместо ускорения роста гровер замечает обратное: листья теряют насыщенность, верхушки замирают в развитии, новые побеги не появляются, а корневая подкормка перестает давать привычный эффект.

Питательные растворы вносятся по графику, pH и EC в норме, рецептура выверена — а растение будто закрывает кран. Что пошло не так? Почему в самый, казалось бы, продуктивный сезон каннабис начинает отказываться от еды?

Чтобы понять, нужно отойти от схем и инструкций и заглянуть глубже — в физиологию растения. А точнее — в его корни, микробиоту, обмен веществ и то, как именно жара меняет правила игры. Летняя стагнация — это не каприз, а закономерная реакция на перегрузку, и разобраться в ней значит сохранить темп роста и здоровье куста.

Проблема начинается снизу

Корневая система каннабиса — это не просто трубопровод, по которому подается питание, а живая ткань, способная к дыханию, обмену, регуляции и синтезу. Она чувствительна к механическим, химическим и температурным воздействиям не меньше, чем надземная часть. Особенно в жару, когда стабильность нарушается в первую очередь снизу.

Почва под открытым солнцем нагревается быстрее воздуха: если в тени +32 °C, то поверхность субстрата может легко прогреться до +45 °C, особенно в пластиковых контейнерах или при отсутствии мульчи. В таких условиях происходят сразу несколько критических процессов. Раствор в зоне корней становится более агрессивным, снижается содержание кислорода, ускоряется распад органических веществ, и активность полезных микроорганизмов резко падает. Корни попадают в зону гипоксии, а затем — в термический стресс, при котором нарушается целостность клеточных мембран, замедляется всасывание ионов, а часть корневых волосков погибает.

Чем легче субстрат — например, кокос или торфяная смесь, — тем быстрее он перегревается. И чем меньше объем посадочной емкости, тем выше риск: в контейнере у корней нет возможности «уйти в глубину» и спрятаться от жары. Грядка может дать растению шанс, ведро — нет.

Каннабис притормаживает сам

Чтобы усваивать питание, растение должно активно испарять воду — только так создается восходящий поток, который поднимает раствор от корней к листьям. Этот механизм называется транспирацией, и он напрямую зависит от работы устьиц — микроскопических пор на поверхности листа.

Но в жаркую и сухую погоду устьица закрываются: это естественная реакция на перегрев и дефицит влаги. Растение пытается сократить потери воды, и в результате поток раствора останавливается. Даже если питание доступно, корни его не тянут — нет водного потока.

Дополнительно нарушается фотосинтез: лист теряет тургор, снижается поступление CO₂, ферменты переходят в пассивную форму. Вся надземная часть «замирает», рост приостанавливается, и растение переходит в режим экономии. Оно не погибает, не болеет — просто защищается. Это не ошибка и не сигнал к срочному удобрению, а естественная пауза.

Гроверу важно понимать: в этот момент любая попытка «подстегнуть» куст сильной подкормкой — ошибка. Усвоение замедлено, а питание, оставшееся в субстрате, начинает создавать проблемы.

Соли не уходят — они скапливаются

Когда вода испаряется из субстрата, соли остаются. Если полив не компенсирует потери влаги, особенно при высокой температуре и низкой влажности воздуха, концентрация солей быстро растет. Это особенно опасно в поверхностном слое — как раз там, где расположены молодые корешки и микроворсинки.

Вместо питательного раствора растение получает концентрат, осмотическое давление которого выше, чем в клетках. Влага перестает поступать в корни — наоборот, начинает вытягиваться из тканей обратно в субстрат. Это состояние называется физиологической засухой: формально почва влажная, но вода из нее недоступна.

Корни получают не помощь, а удар. Появляются ожоги корневой мантии, блокируются отдельные элементы, нарушается мембранный транспорт. Надземная часть реагирует быстро: края листьев сохнут, кончики скручиваются, тургор падает, рост прекращается.

Если ситуация не скорректирована вовремя, соли продолжают накапливаться и переходят в токсическую фазу. В этом состоянии даже корректный по цифрам раствор становится губительным, и растение теряет способность к восстановлению. Поэтому в жару основной задачей гровера становится не внесение новых веществ, а контроль за тем, что уже есть в субстрате.

Биология почвы не выдерживает

Когда говорят об удобрениях, чаще всего имеют в виду формулы и пропорции. Но в живом субстрате питание — это не только химия, а в первую очередь биология. Большинство макро- и микроэлементов в природных условиях не находятся в легкоусвояемой форме. Их «переводят» в доступное состояние миллионы почвенных микробов: бактерии, актиномицеты, сапротрофные и симбиотические грибы, включая микоризу. Именно они делают живую почву продуктивной.

Но у этих невидимых помощников есть свои пределы. При длительном прогревании субстрата выше +35 °C микрофлора начинает тормозить: падает скорость обмена, нарушается синтез ферментов, прекращается колонизация новых участков. Если температура поднимается до +40 °C — начинается массовая гибель. Некоторые штаммы, особенно аэробные и микоризные грибы, практически не восстанавливаются после перегрева, особенно если одновременно происходит пересыхание.

Для микоризы это критично: без влаги ее мицелий быстро теряет контакт с корнями, и восстановить симбиоз — задача не из легких. А без симбиоза корень лишается своего естественного «удлинителя» — тонкой сети, добывающей фосфор, цинк и воду из труднодоступных пор почвы. Визуально куст может выглядеть нормально, но на уровне микробиоты уже наступает дефицит — и никакая корректировка удобрений не поможет, пока биологическая активность не восстановится.

Элементы теряют доступность

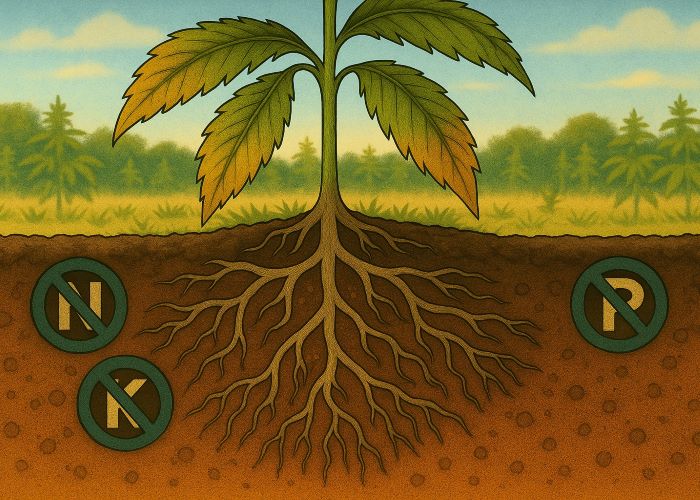

Даже если удобрение составлено грамотно, его эффективность в жару меняется. Дело в том, что поведение отдельных элементов сильно зависит от температуры, pH и взаимодействия с другими веществами.

- Кальций — один из самых капризных элементов. Он не перемещается по растению активно, а только с потоком воды в сосудистой системе. При снижении транспирации в жару он не доходит до точек роста, в результате появляются некрозы, скручивание молодых листьев, хрупкость черешков и побегов.

- Магний — часто блокируется при избытке калия или фосфора, особенно в жарком, слабоувлажненном субстрате. Это приводит к межжилковому хлорозу, падению фотосинтеза и ослаблению роста.

- Фосфор — хуже усваивается при повышении pH, который часто «уезжает» в щелочную сторону из-за перегрева и испарения. Особенно страдают фосфаты, осаждаясь и становясь недоступными.

- Железо и цинк — при щелочном pH легко переходят в нерастворимые формы. Это особенно опасно при высоких дозах фосфора или низкой органической активности в почве.

Усугубляет ситуацию то, что визуальные симптомы дефицита в жару могут выглядеть так же, как признаки переизбытка: пятна, ожоги, обесцвечивание. Гровер, ориентируясь на внешний вид, может ошибиться и вносить еще больше удобрений, ухудшая ситуацию.

Реакция на избыток: блокировка

Стандартные дозировки удобрений, составленные для умеренного климата, в условиях жары становятся избыточными. Растение ест меньше, но поступление элементов продолжается. Соли накапливаются, особенно если полив нерегулярный или поверхностный. Даже пролонгированные формы удобрений в жару начинают растворяться быстрее — химическая активность растет вместе с температурой.

Накапливаясь, соли повышают осмотическое давление раствора в зоне корней. Это создает эффект «высушивания изнутри» — вода уходит из растения в почву, вместо того чтобы поступать в него. Итог — физиологическая засуха, ожоги корней, остановка роста.

Классическая ошибка — продолжать подкармливать по графику, не адаптируя схему к погоде. Особенно опасно это в гидропонных и автоматических системах, где без контроля EC и температуры раствор становится токсичным. Как только концентрация солей превышает физиологический порог, корневая зона фактически отключается: растение уходит в блок и перестает усваивать элементы.

Что делать: стратегия выживания

Повлиять на температуру воздуха гровер не может, но изменить микроклимат у корней — вполне. Это не требует дорогостоящих систем, но требует внимания и гибкости.

- Мульча — простой и эффективный инструмент. Слой 3–5 см соломы, кокосового волокна, опилок, сена или даже агроволокна снижает температуру субстрата до 10 °C, удерживает влагу и защищает микробиоту.

- Полив утром — лучший способ обеспечить доступ к воде до наступления жары. Утренний полив снижает испарение, а корни успевают впитать влагу в комфортных условиях.

- Дробное питание — вместо одной полной дозы лучше разделить удобрение на 2–3 части и вносить меньшими концентрациями. Это снижает риск локального перенасыщения.

- Снижение EC раствора — в жару растение ест меньше, поэтому и концентрация солей должна быть ниже. Идеально — контролировать этот параметр, особенно в гидропонике.

- Фолиарные опрыскивания — эффективны для восполнения микроэлементов, особенно кальция и магния. Проводятся утром или вечером, с минимальной концентрацией, чтобы избежать ожогов.

- Внесение микробиоты — живые препараты (триходерма, бациллы, микориза) желательно вносить вечером, когда температура субстрата начинает снижаться. Это повышает шанс приживаемости.

- Контроль pH — при перегреве pH субстрата может подниматься. Особенно это касается кокоса и малобуферных смесей. Регулярная проверка и корректировка — необходимый шаг в жару.

В совокупности эти меры не только защищают растение от перегрева, но и помогают сохранить активность корневой системы и микробиоты — а значит, и нормальное питание даже в условиях экстремального лета.

Сорт имеет значение

Не весь каннабис одинаково реагирует на высокие температуры. Генетика играет ключевую роль в способности растения справляться с экстремальными условиями, и сорта, выведенные или адаптированные в жарком климате, зачастую проявляют гораздо большую устойчивость к перегреву.

Такие линии, как правило, происходят из регионов с длительным сухим летом — Южной Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока. Они формируют более глубокую и разветвленную корневую систему, способную доставать влагу из нижних горизонтов, а их листья покрыты толстой восковой кутикулой, уменьшающей испарение и защищающей от ожогов.

Эти сорта показывают меньшую потерю тургора в жару, медленнее закрывают устьица и сохраняют способность к транспирации даже при пониженной влажности воздуха. Кроме того, у них, как правило, более пластичная регуляция гормонального баланса, что снижает интенсивность стрессовой реакции и позволяет продолжать развитие, пусть и в замедленном темпе.

Поэтому при выборе семян для регионов, где дневная температура стабильно превышает +30 °C, стоит обращать внимание не только на сроки цветения и урожайность, но и на адаптивность сорта: насколько он устойчив к пересыханию, перегреву, колебаниям pH и солевым всплескам. Особенно это важно в аутдоре, где контроль ограничен, и именно сорт определяет пределы выносливости.

Итог: не корми, если не просят

Главное правило летнего грова — не подталкивать растение там, где оно решает притормозить. Если куст не проявляет признаков голода, лучше не давать питание «на всякий случай» — в жару это оборачивается перенасыщением, осмотическим стрессом и блокировкой.

Каннабис сам знает, когда ему нужно есть. Задача гровера — не кормить насильно, а создать такие условия, при которых растение сможет включиться в обмен: нормализовать температуру, сохранить влагу, поддержать микробиоту, дать тень и воздух. Именно тогда питание, уже присутствующее в субстрате, начнет работать.

Питательные вещества не испаряются и не теряются — они просто «замораживаются» физиологически. И когда жара спадет или куст адаптируется, они вновь станут доступными. Насильственное «вталкивание» питания только усложняет задачу.

Поэтому правильная тактика в жаркий период — это наблюдение, деликатная настройка и готовность вовремя отступить. Не агрессивное управление, а сопровождение. Каннабис эволюционно приспособлен к выживанию в сложных условиях. Главное — не мешать ему делать то, что он умеет лучше нас: адаптироваться и продолжать жить.

Источники:

«Летнее пожелтение нижних листьев: физиология или повод настрожиться?»

У опытных гроверов глаз наметан: любое изменение оттенка листвы воспринимается как потенциальный сигнал тревоги. Особенно настораживает летнее пожелтение нижнего яруса — тот самый визуальный маркер, с которым рано или поздно сталкивается каждый, кто растил каннабис в условиях жары. Это классика: лист сначала тускнеет, затем желтеет, теряет тургор и отпадает. Но за этим, казалось бы, банальным сценарием может скрываться целый спектр причин.

Причина у хлороза всегда одна — сбой в метаболизме. Но вот что стало его триггером? Нехватка азота? Нарушенный pH? Перегрев субстрата? Скачки влажности? А может, это просто физиологическая утилизация, и вмешательство не требуется вовсе? Ошибка здесь может стоить растению лишнего стресса, а гроверу — потраченного времени и ресурсов.

Чтобы не начинать борьбу с мнимой проблемой и не усугубить ситуацию неуместными действиями, важно научиться читать сигналы, которые подает растение. Ваша задача — заметить и правильно расшифровать.

Хлороз снизу — первое, на что реагирует гровер

Нижний ярус — это как панель раннего оповещения. Старые листья находятся на периферии всех жизненно важных потоков, и потому первыми реагируют на малейшие отклонения в условиях окружающей среды. Они не просто декоративный балласт — это биомаркеры, на которые опирается опытный гровер. Каннабис устроен экономно: если лист не дает нужной отдачи, он не получает дальнейшего финансирования — ресурсы идут вверх, к новым точкам роста.

Но граница между нормой и тревогой здесь тоньше, чем кажется. Сброс листвы может быть естественным и запланированным, а может оказаться первой стадией серьезного дисбаланса, который затем охватит все растение. Особенно летом, когда температурные качели, скачки влажности и перегревы делают каждое проявление симптомов многозначительным.

Жаркое время года — это стрессовый марафон для каннабиса. Повышенная температура, интенсивная транспирация, изменчивый pH и нестабильное питание могут в считанные сутки превратить нормальное пожелтение в проблему. Чтобы не упустить момент, нужно понимать, какие именно триггеры запускают процесс снизу вверх.

Что вообще вызывает пожелтение нижних листьев летом

- Азот, магний и другие мобильные элементы. Каннабис умеет перераспределять ресурсы. При нехватке подвижных элементов — прежде всего азота, магния, калия — он начинает вытягивать их из старых листьев, чтобы направить в активно растущие части. Это экономическая стратегия: «инвестировать» в то, что дает отдачу. Лист внизу при этом равномерно желтеет, теряет тургор, подсыхает и отпадает. Все выглядит аккуратно, без пятен или деформаций. Но если дефицит сохраняется, хлороз начинает подниматься вверх, охватывая средний ярус, — это уже тревожный сигнал, требующий немедленного вмешательства.

- Перегрев и пересушенный субстрат. Корневая зона — сердце всей системы. Оптимальная температура для активного питания — около +24 °C. Когда субстрат прогревается до +30 °C и выше, корни снижают активность, усвоение питания резко падает. Это классическая ловушка лета: удобрения даются как положено, но они остаются в земле, потому что корни «в спячке». И параллельно, при недостатке полива, в субстрате накапливаются соли, которые не вымываются, а концентрируются. В результате растение испытывает дефицит при фактическом избытке. Возникает солевой стресс и ионный дисбаланс, усугубляющий хлороз.

- Нарушение pH. Даже идеально сбалансированный раствор может оказаться бесполезным, если pH сбит. В летний период из-за испарения влаги, концентрированного питания или некачественной воды pH субстрата может сдвигаться за пределы допустимого диапазона. В почве, если pH поднимается выше 6.8 или опускается ниже 5.5, элементы вроде азота, магния и марганца становятся химически недоступными. Растение как будто окружено пищей, но не может ее усвоить. Пожелтение начинается снизу, особенно активно в сочетании с перегревом или избыточной солевой нагрузкой.

- Световой голод. В условиях плотной кроны и неравномерного освещения нижний ярус может оказаться в полутени или полной темноте. Особенно это актуально в индоре при использовании направленных LED-панелей. Если нижние листья получают слишком мало света, фотосинтез в них почти прекращается. Каннабис, не получая отдачи, отключает такие участки. При этом пожелтение происходит без системных симптомов: нет пятен, ожогов или деформаций. Это не болезнь, а оптимизация. Но если вся нижняя зона превращается в тень, это провоцирует дополнительные проблемы — грибковые заболевания, конденсат, застой воздуха. В этом случае требуется дефолиация и корректировка освещения.

- Полив «по ощущениям». Летом легко попасть в ловушку интуитивного полива. Субстрат сверху кажется сухим — и гровер поливает. Но внизу может оставаться влага, особенно если используется плотный грунт или нет дренажа. Постепенно влага накапливается, корни лишаются кислорода. Возникает гипоксия — состояние, при котором корневая система больше не может дышать и, следовательно, не способна всасывать воду и питание. Параллельно начинаются процессы гниения, особенно при высокой температуре. И снова — первыми реагируют нижние листья: они теряют цвет, тургор, засыхают. А если не предпринять меры, процесс быстро распространяется вверх.

Отличить норму от тревоги: 5 маркеров

Летний хлороз нижнего яруса — это не диагноз, а симптом. Главное — правильно расшифровать, что именно сообщает растение. Иногда пожелтение — часть плана, иногда — крик о помощи. Ниже — расширенная система быстрой оценки состояния:

- Где начинается пожелтение?

Если желтеют исключительно самые нижние, старые листья — это чаще всего физиология. Они были первыми, они и уходят первыми. Особенно если это происходит постепенно и без других симптомов.

Если же пожелтение охватывает сразу средний или верхний ярус, идет от макушки вниз, распространяется хаотично — это явный сбой. Возможны нарушения питания, корневой патоген, световой стресс или pH-дисбаланс. - Как желтеет лист?

Равномерное пожелтение по всей листовой пластине, без пятен и деформаций — признак дефицита мобильных элементов (азот, магний, калий), которые перераспределяются в пользу молодых тканей.

Если на листьях появляются пятна, обесцвеченные прожилки, ожоги по краям, мраморные рисунки — это уже не физиология. Возможны токсикозы от накопления солей, нарушение pH, грибковые поражения или атака вредителей (трипсы, клещ, сциариды). - Что с молодыми листьями?

Если новые листья наверху зеленые, упругие, без пятен и перекосов — общее питание растения пока стабильно.

Если же верхушка бледнеет, искривляется, появляется мозаичность, отставание в росте или локальное увядание — проблема вышла за рамки нижнего яруса. Это тревожный признак системного сбоя. - Скорость развития симптома

Медленное пожелтение одного-двух нижних листьев в течение нескольких дней без распространения — это штатное старение.

Если хлороз появляется массово за сутки-двое, особенно в сочетании с вялостью, резкой сменой окраски, опадением листвы — это стресс. Чаще всего вызван резким перегревом, засолением субстрата или нехваткой кислорода в корневой зоне. - Есть ли другие тревожные признаки?

- Запах гнили из горшка

- Влажная, плотная или липкая почва

- Белые пятна, слизистая пленка, серый налет

- Паутина, точечные прокусы, липкие капли

Любой из этих признаков указывает на патогенную или токсическую природу происходящего. В таких случаях счет идет на часы, а не на дни.

Как гровер может ответить

Проверить pH

Это первое, что стоит сделать. Даже при наличии всех нужных элементов питание блокируется, если pH сбит.

- Для почвы: 6.0–6.5

- Для кокоса: 5.8–6.2

- Для гидропоники: 5.5–6.0

Корректировка возможна органически (лимонная кислота, уксус, зола) или химически (KOH, pH-буферы, фосфорная кислота).

Промыть субстрат

Если есть подозрение на засоление — сделать пролив чистой водой с pH 6.3 и EC ниже 0.4. Добавление флэшинг-агента (например, на основе хелатов или сахаров) помогает мягко вытянуть излишки соли.

Не лейте слишком холодную воду — температурный стресс усилит проблему.Оценить объем горшка

Маленький объем субстрата перегревается быстрее, пересыхает и накапливает соли.

Если корни вышли за пределы контейнера, а субстрат сохнет за 12 часов — пора пересадить. Больший объем стабилизирует температурный и солевой режим, даст буфер для питания и снизит вероятность резких колебаний pH.Скорректировать питание

Если все указывает на азотный дефицит — внесите легкую дозу:

- Органика — настой компоста, рыбная эмульсия, гумат калия

- Минеральные — кальциевая селитра, нитрат аммония, мочевина в разбавлении

Важно не перекормить: высокая EC летом может блокировать питание даже при теоретически «правильной» дозе. Лучше 50% от рекомендованной нормы и наблюдение в течение 48 часов.

Обеспечить приток воздуха

Если нижняя часть кроны не вентилируется — запотевает не только субстрат, но и микроклимат вокруг стебля. Это провоцирует грибки, а в тени заводятся клещи и сциариды.

Умеренная дефолиация (10–15% от общей массы листьев), особенно с удалением внутренних теневых участков, улучшает циркуляцию и снижает влажность. Делать это нужно утром, при стабильной температуре, чтобы не спровоцировать дополнительный стресс.

Профилактика — залог спокойного лета

Летний гров — это работа на опережение. В жару ошибки накапливаются быстрее, симптомы появляются стремительнее, а последствия сложнее устранять. Поэтому главная стратегия — профилактика. Ниже — расширенный список приемов, которые действительно работают в условиях высоких температур:

- Полив по факту, а не по расписанию. Забудьте советы «раз в два дня» — следите за состоянием субстрата. Используйте простое и надежное правило двух фаланг: опустите палец в почву — если сухо до второй фаланги, пора поливать. Если влажно — подождите. Особенно это важно в плотных грунтах и в условиях высокой влажности. Частые поливы без просушки — прямой путь к гипоксии, грибкам и желтизне листвы.

- Мульчирование — не для красоты. Органическая мульча (солома, кокос, компост, лиственный перегной) выполняет сразу несколько функций: стабилизирует температуру корневой зоны, снижает испарение, защищает почвенную микробиоту и удерживает влагу на уровне, комфортном для корней. Это особенно критично в аутдоре и в тканевых горшках, где перегрев происходит быстро.

- Контроль EC и pH — база. Мерить pH и электропроводность раствора — это не ритуал, а основа точного грова. Без приборов вы не знаете, чем питается растение. Особенно в летний период, когда pH может быстро сдвигаться из-за испарения, а соли накапливаются даже при скромных дозах удобрений. EC выше 2.0 летом — повод для промывки. pH выше 6.8 или ниже 5.5 — повод для корректировки.

- Свет в нижний ярус — не роскошь, а необходимость. Когда нижняя часть кроны лишена света, там скапливается влага, нарушается вентиляция и запускается процесс старения и гниения. Используйте отражатели, подбирайте лампы с широким спектром и углом рассеивания, регулируйте их высоту. В индоре можно аккуратно проредить крону, чтобы лучи проникали глубже. Аутдор — обрезка лишней листвы с северной стороны куста.

- Профилактика вредителей — системная работа. Лето — золотой сезон для паутинного клеща, трипсов и сциарид. Их не видно невооруженным глазом, но они есть. Особенно в плотной зелени с повышенной влажностью. Приучите себя регулярно осматривать листья под микроскопом или хотя бы с лупой ×30. Особенно нижнюю сторону. Раннее выявление колонии клещей — разница между легким спреем и полным перезапуском гроура.

- Следите за температурой субстрата. В жару термометр нужен не только в гроуруме, но и в горшке. Если корни прогреваются до +30 °C и выше — усвоение питания снижается, а корни становятся уязвимыми к гнилям. Белая мульча, теневание горшков, притенение поверхности и проветривание — все это помогает держать зону корней в комфортных пределах.

- Плановая дефолиация. Не ждите грибка, чтобы освободить куст. Нижний ярус не должен быть темным и душным. Аккуратно убирайте листья, которые затеняют стебель и мешают вентиляции. Но делайте это дозированно — не более 15–20% за раз, и только на растениях, которые не находятся в стрессе.

Подведение итогов

Нижние листья летом — это не просто старая зелень. Это чувствительный барометр, тонкий интерфейс между корнями, условиями и вашим вниманием. Они не врут. Если внизу начинает желтеть, это значит, что что-то уже изменилось — в питании, во влажности, в температуре или в доступе света. И чем раньше вы это заметите, тем мягче будет коррекция.

При этом важно не впадать в крайности: пара пожелтевших листьев у основания — это не катастрофа, а нормальное старение и перераспределение ресурсов. Каннабис живет по внутренним экономическим законам: он не держит лишнего, перерабатывает ненужное, оптимизирует. И это не сбой, а логика.

Задача гровера — отличать симптом от процесса, тревожный сигнал от штатного цикла. И слушать растение не по шуму в чатах и форуме, а по его собственным признакам: цвету, текстуре, скорости отклика, балансу листвы и тургору. Именно в этой внимательности и начинается уровень профи.

Источники:

- Royal Queen Seeds. Causes and solutions for yellow cannabis leaves

- La Huerta Grow Shop. Why does my cannabis plant have yellow leaves? Causes and solutions

- Organitek. Why are my cannabis leaves turning yellow?

«Гроубокс в жару: как уберечь каннабис от перегрева»

Для гроверов лето — это сезон повышенных рисков, где каждое отклонение температуры может обернуться потерей урожая. В условиях жары гроубокс легко превращается из контролируемого пространства в перегретую камеру, особенно если вентиляция или освещение не адаптированы под экстремальные условия. Как только температура внутри превышает комфортный порог, каннабис начинает сигнализировать: листья теряют тургор, нарушаются гормональные процессы, замедляется рост, падает интенсивность смолоотделения, тускнеет аромат.

Особенно опасна жара на стадии цветения. Именно в этот период терпеновый профиль формируется наиболее активно, и малейшие стрессы — будь то перегрев, скачки влажности или световой сбой — могут повлиять на вкус, плотность и общее качество шишек. Задача гровера — не просто снизить температуру, а выстроить сбалансированную систему, где все элементы — от вентиляции до полива — работают слаженно.

Ниже — пошаговое руководство, как обеспечить стабильный микроклимат в условиях летнего индора, сохранить здоровье растений и не прибегать к крайним мерам вроде экстренного пересаживания или отключения света.

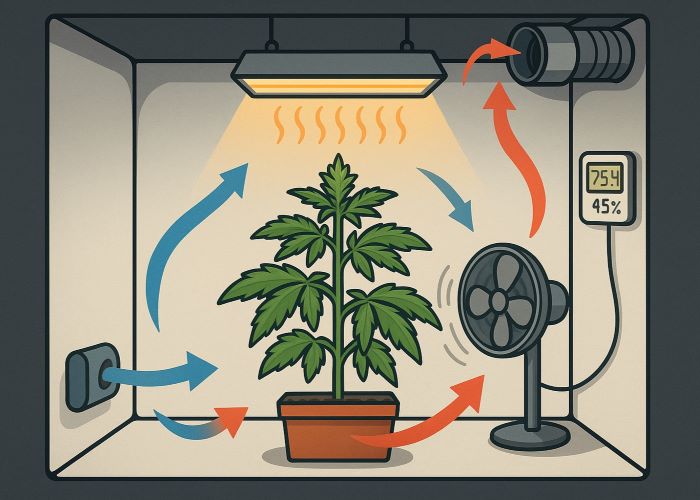

Циркуляция воздуха: устраняем горячие зоны

Одной лишь вытяжной системы недостаточно, чтобы внутри гроубокса сохранялась равномерная температура. Даже при хорошей вентиляции воздух в разных точках может отличаться по температуре на 5–8 °C — особенно в верхней части, возле ламп. Такое неравномерное распределение тепла создает «горячие купола» над кронами растений, которые могут приводить к ожогам, увяданию шишек и потере терпенов, даже если общий климат в боксе кажется стабильным.

Чтобы этого избежать, наладьте внутреннюю циркуляцию воздуха. Минимум два циркуляционных вентилятора обязательны: один должен быть установлен в верхней части бокса — чуть выше или на уровне кол, второй — ближе к субстрату, внизу. Их задача — не просто дуть на растения, а мягко перемешивать воздух внутри всего объема, устраняя застойные зоны. Направляйте потоки вдоль стенок, по диагонали или между растениями, создавая круговое движение — легкий, постоянный ветер, а не резкие порывы.

Очень полезно раз в сутки включать более мощный вентилятор на 2–3 минуты. Такой "сброс купола" сбивает слой перегретого воздуха, скапливающийся вверху, и помогает снизить риск перегрева верхушек. Особенно это важно на стадии цветения, когда температура в точке формирования шишек напрямую влияет на аромат и плотность урожая.

График света: ночь — ваш союзник

Источники света — главный источник тепла в закрытом пространстве. Даже современные LED-панели, несмотря на высокую энергоэффективность, все равно выделяют тепло. А уж если вы используете натриевые лампы (HPS) или металлгалогенные — перегрев неизбежен без изменения графика освещения.

Летом стоит перевести световой цикл на ночные часы. Например, вместо стандартного 10:00–22:00 настройте таймер на 20:00–08:00. Ночью температура в помещении ниже, и тепловая нагрузка от света не приводит к перегреву. Этот простой шаг может снизить среднюю дневную температуру в боксе на 3–5 °C — без дополнительных вложений и модификаций оборудования.

Убедитесь, что помещение, в котором стоит бокс, действительно остывает ночью. Если используете приток с улицы, позаботьтесь о фильтрации: москитные сетки или фильтры на каналах помогут избежать попадания в бокс насекомых, пыли и спор грибков.

На вегетативной стадии и при работе с автоцветами можно дополнительно снизить интенсивность освещения на 10–15 %, особенно в самый жаркий период. Некоторые гроверы чередуют включение света: 6 часов свет, 1 час перерыв, чтобы дать воздуху остыть. Это не влияет на развитие автоцветов и почти не сказывается на темпе веги, но значительно снижает накопление тепла в боксе.

Термопрофилактика: размещение и изоляция

Местоположение гроубокса — один из самых недооцененных факторов в летнем грове. Даже самый мощный вентилятор не спасет, если бокс стоит на южной стороне квартиры, под прямыми солнечными лучами или рядом с нагревающейся техникой.

Если у вас есть возможность выбора, переместите бокс в наиболее прохладную часть квартиры. Идеально подойдут северные комнаты, кладовки, ванные без окон, подвалы. Даже при отсутствии кондиционера это даст ощутимый выигрыш в температуре. В отличие от жилых помещений, эти зоны медленнее нагреваются днем и быстрее отдают накопленное тепло.

Обратите внимание на теплоизоляцию. Обклейте внешние стенки бокса отражающим материалом: пенофолом, алюминиевой фольгой, строительными светоотражающими экранами. Это поможет отсечь инфракрасное излучение от стен и окружающих поверхностей. Даже простой утеплитель с металлизированной пленкой снижает тепловую нагрузку на 3–4 °C.

Также важно не ставить бокс вплотную к стене. Между боком конструкции и стеной должно оставаться хотя бы 5–10 сантиметров — для циркуляции воздуха. Горячий воздух, скапливающийся за корпусом, должен иметь возможность рассеиваться, иначе он будет возвращаться в бокс и снижать эффективность вытяжки.

Вентиляция: вытяжка — это не все

Многие гроверы справедливо начинают борьбу с жарой с установки вытяжки, но здесь важно понимать: сама по себе вытяжка — лишь часть системы. Если воздух, поступающий в помещение, уже теплый, никакой вентилятор не обеспечит полноценное охлаждение. Горячий воздух, прогоняемый по кругу, будет только усиливать стресс растений.

Летом вытяжной вентилятор должен работать на максимальной производительности или быть заменен на более мощную модель. Растения в жару увеличивают транспирацию — испаряют больше влаги с поверхности листьев. Это означает, что влажный воздух в боксе накапливается быстрее и требует более интенсивного вывода. Если влажность и температура растут одновременно — это прямая дорога к грибкам, перегреву и ухудшению метаболизма у каннабиса.

Правильное распределение потоков тоже играет ключевую роль. Вытяжка должна удалять воздух из верхней части бокса, где скапливается основное тепло, а приток — забираться снизу, с пола, где воздух остается наиболее прохладным. Это создает естественную тягу и усиливает эффект охлаждения.

Особое внимание стоит уделить источнику притока. Лучше всего, если приточный воздух поступает не из этого же помещения, а из смежной комнаты с кондиционером, прохладным коридором или даже подвалом. Температурная разница даже в 4–5 °C может существенно снизить нагрузку на климат-контроль внутри бокса.

Если ваш гроубокс расположен в жарком помещении, подумайте о переносе или изоляции, потому что вентиляция должна не просто гонять воздух, а работать с температурным градиентом. Без этого любое охлаждение превращается в бессмысленную циркуляцию горячего пара.

Полив и субстрат: защита корней

Температура воздуха — это лишь половина картины. Не менее важна температура в зоне корней, а она часто бывает даже выше, чем на датчике в верхней части бокса. И именно перегрев корневой системы в первую очередь сказывается на состоянии растения: нарушается всасывание воды, замедляется рост, снижается выработка ферментов и гормонов.

В пластиковых горшках ситуация особенно острая. Под прямыми лучами света и при плохой циркуляции температура субстрата может легко превысить 40 °C. В таких условиях корневые волоски — главные проводники воды и питания — просто отмирают. Это незаметно сразу, но со временем проявляется в вялости растения, отставании в росте и слабом цветении.

Решение — заменить пластиковые контейнеры на тканевые или глиняные. Тканевые горшки «дышат», испаряют влагу через стенки и быстро отдают избыточное тепло. Глиняные — дополнительно стабилизируют температуру благодаря тепловой инерции материала. Оба варианта помогают поддерживать более прохладный и равномерный микроклимат в зоне корней.

Мульчирование — еще один эффективный прием. Покрытие поверхности субстрата слоем кокосовой стружки, соломы, сушеной крапивы или керамзита снижает испарение, защищает от перегрева и поддерживает стабильную влажность. Это особенно полезно, если вы не всегда можете поливать вовремя.

Режим полива летом должен быть адаптирован. В жару лучше поливать чаще, но меньшими дозами: ранним утром и вечером. Это позволяет избежать пересушивания в течение дня и не перегружает растение влагой на пике жары, когда испарение и так идет на пределе.

Светильники: адаптация без ущерба

Освещение — один из самых мощных источников тепла в гроубоксе. Если вы все еще используете натриевые лампы (HPS), стоит пересмотреть стратегию на летний период. HPS на 400 Вт — это не только свет, но и почти 700 БТЕ тепла в час. Иными словами, вы буквально включаете обогреватель в закрытом пространстве, в самый неподходящий момент.

Переход на современные LED-светильники — это не просто тренд, а насущная необходимость в условиях жары. Качественные LED с эффективными радиаторами или пассивным охлаждением позволяют снизить температуру в боксе на 4–6 °C без потери световой мощности. При этом энергопотребление будет ниже, а срок службы — дольше.

Даже если у вас уже стоят LED, летом рекомендуется немного изменить их размещение. Приподнимите светильники на 10–15 сантиметров выше, чем обычно, чтобы снизить тепловое воздействие на верхушки. Также имеет смысл временно уменьшить мощность на 10–20 % — особенно в дневные часы, когда температура в помещении и так выше нормы.