Лето — пора интенсивного развития, активного фотосинтеза и пикового роста каннабиса. Казалось бы, все на стороне растения: длинный световой день, высокая освещенность, тепло и предсказуемая погода. Но по мере того как столбик термометра поднимается выше +30 °C, привычная логика перестает работать. Вместо ускорения роста гровер замечает обратное: листья теряют насыщенность, верхушки замирают в развитии, новые побеги не появляются, а корневая подкормка перестает давать привычный эффект.

Питательные растворы вносятся по графику, pH и EC в норме, рецептура выверена — а растение будто закрывает кран. Что пошло не так? Почему в самый, казалось бы, продуктивный сезон каннабис начинает отказываться от еды?

Чтобы понять, нужно отойти от схем и инструкций и заглянуть глубже — в физиологию растения. А точнее — в его корни, микробиоту, обмен веществ и то, как именно жара меняет правила игры. Летняя стагнация — это не каприз, а закономерная реакция на перегрузку, и разобраться в ней значит сохранить темп роста и здоровье куста.

Проблема начинается снизу

Корневая система каннабиса — это не просто трубопровод, по которому подается питание, а живая ткань, способная к дыханию, обмену, регуляции и синтезу. Она чувствительна к механическим, химическим и температурным воздействиям не меньше, чем надземная часть. Особенно в жару, когда стабильность нарушается в первую очередь снизу.

Почва под открытым солнцем нагревается быстрее воздуха: если в тени +32 °C, то поверхность субстрата может легко прогреться до +45 °C, особенно в пластиковых контейнерах или при отсутствии мульчи. В таких условиях происходят сразу несколько критических процессов. Раствор в зоне корней становится более агрессивным, снижается содержание кислорода, ускоряется распад органических веществ, и активность полезных микроорганизмов резко падает. Корни попадают в зону гипоксии, а затем — в термический стресс, при котором нарушается целостность клеточных мембран, замедляется всасывание ионов, а часть корневых волосков погибает.

Чем легче субстрат — например, кокос или торфяная смесь, — тем быстрее он перегревается. И чем меньше объем посадочной емкости, тем выше риск: в контейнере у корней нет возможности «уйти в глубину» и спрятаться от жары. Грядка может дать растению шанс, ведро — нет.

Каннабис притормаживает сам

Чтобы усваивать питание, растение должно активно испарять воду — только так создается восходящий поток, который поднимает раствор от корней к листьям. Этот механизм называется транспирацией, и он напрямую зависит от работы устьиц — микроскопических пор на поверхности листа.

Но в жаркую и сухую погоду устьица закрываются: это естественная реакция на перегрев и дефицит влаги. Растение пытается сократить потери воды, и в результате поток раствора останавливается. Даже если питание доступно, корни его не тянут — нет водного потока.

Дополнительно нарушается фотосинтез: лист теряет тургор, снижается поступление CO₂, ферменты переходят в пассивную форму. Вся надземная часть «замирает», рост приостанавливается, и растение переходит в режим экономии. Оно не погибает, не болеет — просто защищается. Это не ошибка и не сигнал к срочному удобрению, а естественная пауза.

Гроверу важно понимать: в этот момент любая попытка «подстегнуть» куст сильной подкормкой — ошибка. Усвоение замедлено, а питание, оставшееся в субстрате, начинает создавать проблемы.

Соли не уходят — они скапливаются

Когда вода испаряется из субстрата, соли остаются. Если полив не компенсирует потери влаги, особенно при высокой температуре и низкой влажности воздуха, концентрация солей быстро растет. Это особенно опасно в поверхностном слое — как раз там, где расположены молодые корешки и микроворсинки.

Вместо питательного раствора растение получает концентрат, осмотическое давление которого выше, чем в клетках. Влага перестает поступать в корни — наоборот, начинает вытягиваться из тканей обратно в субстрат. Это состояние называется физиологической засухой: формально почва влажная, но вода из нее недоступна.

Корни получают не помощь, а удар. Появляются ожоги корневой мантии, блокируются отдельные элементы, нарушается мембранный транспорт. Надземная часть реагирует быстро: края листьев сохнут, кончики скручиваются, тургор падает, рост прекращается.

Если ситуация не скорректирована вовремя, соли продолжают накапливаться и переходят в токсическую фазу. В этом состоянии даже корректный по цифрам раствор становится губительным, и растение теряет способность к восстановлению. Поэтому в жару основной задачей гровера становится не внесение новых веществ, а контроль за тем, что уже есть в субстрате.

Биология почвы не выдерживает

Когда говорят об удобрениях, чаще всего имеют в виду формулы и пропорции. Но в живом субстрате питание — это не только химия, а в первую очередь биология. Большинство макро- и микроэлементов в природных условиях не находятся в легкоусвояемой форме. Их «переводят» в доступное состояние миллионы почвенных микробов: бактерии, актиномицеты, сапротрофные и симбиотические грибы, включая микоризу. Именно они делают живую почву продуктивной.

Но у этих невидимых помощников есть свои пределы. При длительном прогревании субстрата выше +35 °C микрофлора начинает тормозить: падает скорость обмена, нарушается синтез ферментов, прекращается колонизация новых участков. Если температура поднимается до +40 °C — начинается массовая гибель. Некоторые штаммы, особенно аэробные и микоризные грибы, практически не восстанавливаются после перегрева, особенно если одновременно происходит пересыхание.

Для микоризы это критично: без влаги ее мицелий быстро теряет контакт с корнями, и восстановить симбиоз — задача не из легких. А без симбиоза корень лишается своего естественного «удлинителя» — тонкой сети, добывающей фосфор, цинк и воду из труднодоступных пор почвы. Визуально куст может выглядеть нормально, но на уровне микробиоты уже наступает дефицит — и никакая корректировка удобрений не поможет, пока биологическая активность не восстановится.

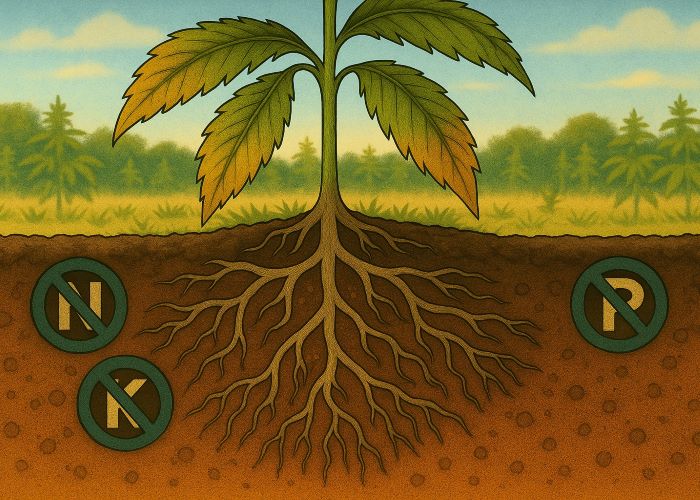

Элементы теряют доступность

Даже если удобрение составлено грамотно, его эффективность в жару меняется. Дело в том, что поведение отдельных элементов сильно зависит от температуры, pH и взаимодействия с другими веществами.

- Кальций — один из самых капризных элементов. Он не перемещается по растению активно, а только с потоком воды в сосудистой системе. При снижении транспирации в жару он не доходит до точек роста, в результате появляются некрозы, скручивание молодых листьев, хрупкость черешков и побегов.

- Магний — часто блокируется при избытке калия или фосфора, особенно в жарком, слабоувлажненном субстрате. Это приводит к межжилковому хлорозу, падению фотосинтеза и ослаблению роста.

- Фосфор — хуже усваивается при повышении pH, который часто «уезжает» в щелочную сторону из-за перегрева и испарения. Особенно страдают фосфаты, осаждаясь и становясь недоступными.

- Железо и цинк — при щелочном pH легко переходят в нерастворимые формы. Это особенно опасно при высоких дозах фосфора или низкой органической активности в почве.

Усугубляет ситуацию то, что визуальные симптомы дефицита в жару могут выглядеть так же, как признаки переизбытка: пятна, ожоги, обесцвечивание. Гровер, ориентируясь на внешний вид, может ошибиться и вносить еще больше удобрений, ухудшая ситуацию.

Реакция на избыток: блокировка

Стандартные дозировки удобрений, составленные для умеренного климата, в условиях жары становятся избыточными. Растение ест меньше, но поступление элементов продолжается. Соли накапливаются, особенно если полив нерегулярный или поверхностный. Даже пролонгированные формы удобрений в жару начинают растворяться быстрее — химическая активность растет вместе с температурой.

Накапливаясь, соли повышают осмотическое давление раствора в зоне корней. Это создает эффект «высушивания изнутри» — вода уходит из растения в почву, вместо того чтобы поступать в него. Итог — физиологическая засуха, ожоги корней, остановка роста.

Классическая ошибка — продолжать подкармливать по графику, не адаптируя схему к погоде. Особенно опасно это в гидропонных и автоматических системах, где без контроля EC и температуры раствор становится токсичным. Как только концентрация солей превышает физиологический порог, корневая зона фактически отключается: растение уходит в блок и перестает усваивать элементы.

Что делать: стратегия выживания

Повлиять на температуру воздуха гровер не может, но изменить микроклимат у корней — вполне. Это не требует дорогостоящих систем, но требует внимания и гибкости.

- Мульча — простой и эффективный инструмент. Слой 3–5 см соломы, кокосового волокна, опилок, сена или даже агроволокна снижает температуру субстрата до 10 °C, удерживает влагу и защищает микробиоту.

- Полив утром — лучший способ обеспечить доступ к воде до наступления жары. Утренний полив снижает испарение, а корни успевают впитать влагу в комфортных условиях.

- Дробное питание — вместо одной полной дозы лучше разделить удобрение на 2–3 части и вносить меньшими концентрациями. Это снижает риск локального перенасыщения.

- Снижение EC раствора — в жару растение ест меньше, поэтому и концентрация солей должна быть ниже. Идеально — контролировать этот параметр, особенно в гидропонике.

- Фолиарные опрыскивания — эффективны для восполнения микроэлементов, особенно кальция и магния. Проводятся утром или вечером, с минимальной концентрацией, чтобы избежать ожогов.

- Внесение микробиоты — живые препараты (триходерма, бациллы, микориза) желательно вносить вечером, когда температура субстрата начинает снижаться. Это повышает шанс приживаемости.

- Контроль pH — при перегреве pH субстрата может подниматься. Особенно это касается кокоса и малобуферных смесей. Регулярная проверка и корректировка — необходимый шаг в жару.

В совокупности эти меры не только защищают растение от перегрева, но и помогают сохранить активность корневой системы и микробиоты — а значит, и нормальное питание даже в условиях экстремального лета.

Сорт имеет значение

Не весь каннабис одинаково реагирует на высокие температуры. Генетика играет ключевую роль в способности растения справляться с экстремальными условиями, и сорта, выведенные или адаптированные в жарком климате, зачастую проявляют гораздо большую устойчивость к перегреву.

Такие линии, как правило, происходят из регионов с длительным сухим летом — Южной Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока. Они формируют более глубокую и разветвленную корневую систему, способную доставать влагу из нижних горизонтов, а их листья покрыты толстой восковой кутикулой, уменьшающей испарение и защищающей от ожогов.

Эти сорта показывают меньшую потерю тургора в жару, медленнее закрывают устьица и сохраняют способность к транспирации даже при пониженной влажности воздуха. Кроме того, у них, как правило, более пластичная регуляция гормонального баланса, что снижает интенсивность стрессовой реакции и позволяет продолжать развитие, пусть и в замедленном темпе.

Поэтому при выборе семян для регионов, где дневная температура стабильно превышает +30 °C, стоит обращать внимание не только на сроки цветения и урожайность, но и на адаптивность сорта: насколько он устойчив к пересыханию, перегреву, колебаниям pH и солевым всплескам. Особенно это важно в аутдоре, где контроль ограничен, и именно сорт определяет пределы выносливости.

Итог: не корми, если не просят

Главное правило летнего грова — не подталкивать растение там, где оно решает притормозить. Если куст не проявляет признаков голода, лучше не давать питание «на всякий случай» — в жару это оборачивается перенасыщением, осмотическим стрессом и блокировкой.

Каннабис сам знает, когда ему нужно есть. Задача гровера — не кормить насильно, а создать такие условия, при которых растение сможет включиться в обмен: нормализовать температуру, сохранить влагу, поддержать микробиоту, дать тень и воздух. Именно тогда питание, уже присутствующее в субстрате, начнет работать.

Питательные вещества не испаряются и не теряются — они просто «замораживаются» физиологически. И когда жара спадет или куст адаптируется, они вновь станут доступными. Насильственное «вталкивание» питания только усложняет задачу.

Поэтому правильная тактика в жаркий период — это наблюдение, деликатная настройка и готовность вовремя отступить. Не агрессивное управление, а сопровождение. Каннабис эволюционно приспособлен к выживанию в сложных условиях. Главное — не мешать ему делать то, что он умеет лучше нас: адаптироваться и продолжать жить.